K8凯发(中国)官方网站

咨询热线:

时间:2025-11-12 20:59:24

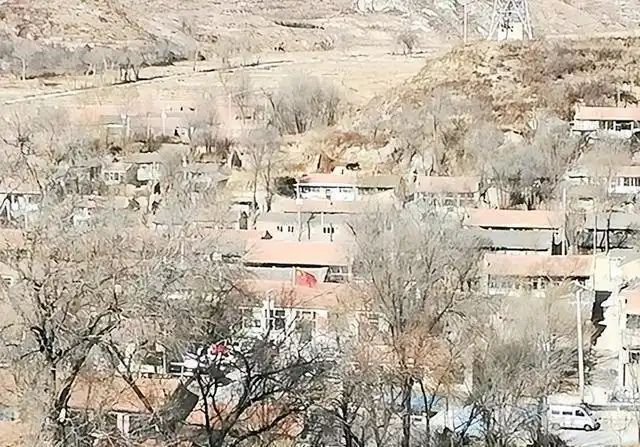

“si hala ai?”(您姓啥?)87 岁的肇溥云老人端坐在南炕边,银发梳得一丝不苟,随口说出的满语问候,瞬间将人拉回三百多年前的满族时光。在辽宁新宾满族自治县的腰站村,这样的场景随处可见 —— 这个藏在莲花山脚的村落,住着 409 名爱新觉罗家族的正牌后裔,清朝灭亡 110 年后,他们仍守着老祖宗的生活规矩。

春节前夕的村里格外热闹:70 岁的肇大爷正指导孙子练习满语祭祖祝词,院门口挂着的满族刺绣灯笼随风摆动,屋檐下晾晒的萨其马散发着甜香。“咱这村 336 年历史了,每块砖都藏着皇族故事。” 村支书肇建伟指着墙上的族谱说,村里超过三成村民姓肇,而 “肇” 正是爱新觉罗家族在清朝覆灭后的改姓。

腰站村的 “皇族身份” 并非空穴来风,《爱新觉罗宗谱》清晰记载着这段渊源。村里人的先祖是清朝初期的爱新觉罗・阿塔,他是努尔哈赤三祖父索长阿的曾孙,与康熙皇帝属叔祖父辈。按清朝规制,直系皇族佩黄带子,旁支则佩红带子,阿塔一脉作为正宗皇室旁支,世代享有红带子殊荣。

“以前生了男孩,得去盛京领红带子,每月能领二十两银子!” 村里的老人们回忆,红带子长 5 尺、宽 1 寸,由手工蚕丝织成,暗红色的绸面上坠着长穗,是家族荣耀的象征。可惜红带子需随主人下葬,如今仅存的一条曾被村民肇毓山珍藏,老人去世后便不知所踪。

腰站村的诞生藏着段趣闻。康熙二十五年,54 岁的阿塔奉命赴兴京任职,途经莲花山时被这里的山水吸引,脱口而出 “这儿真不错,咱得占下来!” 随行的六个儿子便在此定居,“要占村” 渐渐演变成如今的 “腰站村”。到清朝末年,阿塔的后代已从六人繁衍成六百多人,形成六个大家族。

腰站村的饭桌上藏着最严格的规矩。每到开饭时,村民家总会摆两张桌:爷爷奶奶坐南炕的 “上座”,桌上必有一两道精心烹制的好菜;儿媳妇和孩子们则在北炕用餐,饭菜简单朴素。“老人不动筷,小辈不能吃” 是铁律,儿媳妇需先把碗筷摆整齐,等老人吃完再匆匆扒几口饭,接着收拾碗筷、给婆婆装烟斗。

路上遇见长辈,年轻人必须驻足行礼;骑马者要立刻下马,垂手立在路边待长辈走过;去长辈家做客,只能坐凳子边缘,长辈点头才能落座。春节时,男孩要给长辈磕 “三叩九拜” 大礼,儿媳妇则行 “抹鬓角” 礼 —— 右手从眉毛捋到鬓角,连做三次,眼神始终望向长辈。

在腰站村,满语从未远去。70 岁以上的老人能流利用满语交流,40 岁左右的村民则习惯用满语称呼亲人,“阿玛”(父亲)“额娘”(母亲)的叫声在村里此起彼伏。更特别的是,这种满语并非书本所学,而是祖辈口耳相传的纯正方言,连村里的汉族、朝鲜族村民都能随口蹦出几句。

重要场合的服饰更是讲究。春节、祭祖时,村民会穿上绣着龙凤图案的黄色旗袍与马褂,女子头戴旗帜头饰,男子手持羽毛扇,重现当年皇族气派。87 岁的肇溥云老人即便穿旧衣,也必定洗得干干净净,坐姿永远腰背挺直,“老规矩不能丢,丢了就是忘本”。

村里的婚礼至今保留着 “射三箭” 的习俗。新郎迎娶时,要对着花轿空射三箭,寓意身强体壮、日子富足 —— 这源于满族骑射传统,当年的旗袍 “箭袖” 便是为拉弓设计。新娘则要跨过马鞍、吃子孙馒头,祈求婚姻美满。

葬礼上的 “旗材” 更具特色。过去村民会为 50 岁以上长辈准备红松木棺材,盖子做成房屋顶形状,分上下两层,被称为 “鞑子荷包”。如今虽改用骨灰盒大小的 “小旗材”,但 “挂红布条招魂”“烧褡裢送库” 的仪式仍不变:去世第三天,子孙要到河边烧纸钱祈福;第七天再烧纸扎的楼房、牛马,助逝者 “在另一个世界安家”。

改革开放后,腰站村打破了 “不与外族通婚” 的旧规,但外来媳妇仍要学满语礼仪。“刚开始觉得规矩多,后来懂了这是尊重。” 汉族媳妇李娟说,她现在每天清晨给公婆磕头问安,还学会了做满族传统菜 “八大碗”。

如今的腰站村已成热门旅游打卡地。冬季围猎节上,村民会和游客一起分享猎获的大鱼,用满语祈福丰收;满族刺绣、萨其马制作等体验项目,让古老习俗焕发新生。村支书肇建伟指着正在修建的满族文化馆说:“要让后代知道,咱的根在这里,规矩在这里。”

在村口的老槐树下,肇大爷的孙子终于念准了祭祖祝词,声音清脆。红带子虽已消失,但腰站村的皇族后裔们用日常点滴证明:真正的传承,从来不是复刻过去,而是把规矩刻进生活,把文化融进血脉。这个藏在深山的村落,正用最鲜活的方式,守护着一段不该被遗忘的历史。