K8凯发(中国)官方网站

咨询热线:

时间:2025-11-12 21:05:20

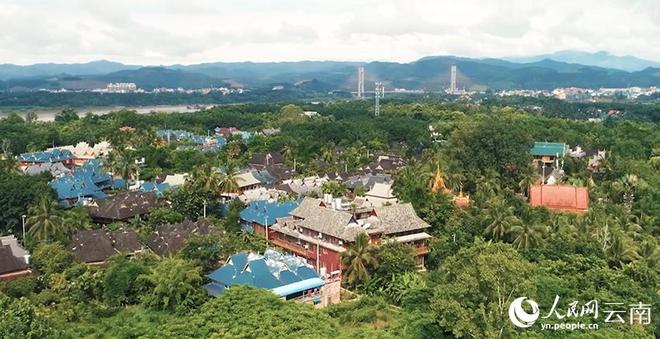

在云南省西双版纳傣族自治州,自然禀赋与开放使命在此交融:作为中国通往东南亚的陆路门户,这里不仅拥有与老挝、缅甸接壤的区位优势,更怀抱全国唯一的热带雨林自然保护区。

如何在守护好“地球之肺”的同时实现城市的发展,在坚守生态底线的基础上释放沿边开放潜能,成为这片热土建设现代化人民城市的关键。

近日,云南省召开省委城市工作会议,全面落实中央城市工作会议精神,提出走好具有边疆民族特点的城市高质量发展之路。西双版纳围绕“以人为本、产城融合、城乡统筹、特色发展、治理有效”的城市工作思路,为边疆民族地区的城市发展贡献“西双版纳智慧”。

西双版纳是我国热带生态系统保存最完整的地区之一,森林覆盖率达81.34%,动植物种类分别占全国的1/4和1/6,素有“植物王国”“动物王国”“物种基因库”等美称。生态地位决定了其在城市化发展进程中不能一味地追求经济指标,需将生态保护置于城镇化建设的首位。

“十四五”期间,西双版纳年平均空气优良率为98.48%,空气质量的持续改善,反映出当地在生态保护、环境治理等工作中的实际成效。

污染防治中,西双版纳着力整治工地扬尘、餐饮油烟等“四尘三烟三气”问题,让蓝天常驻、空气常新。在生态修复方面,当地严守生态保护红线,持续加强热带雨林与生物多样性保护修复,推进城市增绿添彩工程,使绿意与城市建筑交融共生。与此同时,西双版纳积极践行绿色低碳理念,推动低碳环保融入城市发展脉络,使之成为城市生态最鲜明的底色。

当蓝天常驻、绿意满城,西双版纳的生态建设不再止步于“守护”。当地开始探索如何让雨林融入城市生活,让独特的异域风情与自然景观共同铺展成一幅生动的日常画卷。

在景洪市,占地2.8万平方米的孔雀湖公园,是西双版纳重点打造的具有雨林特色的开放型城市示范公园。公园在保留原有近百株大型乔木的基础上,运用开花、色叶地被和附生植物打造雨林“空中花园”,实现了“城在林中、林在城中”的生态宜居格局,让群众在“家门口”就能亲近自然。通过推动生物多样性“进城市、进街道、进社区”工作,西双版纳州打造了具有生物多样性的雨林街景公园7个,新建改造提升游园142个,全部免费对外开放共享。

除了生态资源,丰富的民族文化风情也是西双版纳城市建设的宝贵财富。这里生活着傣族、哈尼族、基诺族等13个世居民族。为充分挖掘和利用这些民族特色文化,避免“千城一面”,当地出台相关文件,鼓励把各民族建筑、雕刻、绘画等优秀文化结合现代建筑特点融入城镇建设。同时优化城市街道、市政设施的风貌设计,建成勐巴拉、告庄大金塔、沿江绿色步道等一批具有浓郁地方民族特色的建设项目以及一批国内外知名旅游、影视拍摄等网红打卡地。

漫步西双版纳街头,从传统傣家竹楼到精美民族手工艺,从绚丽多彩的民族服饰到热闹非凡的传统节日,都已融入城市发展的肌理之中,让每一位生活于此的居民日常都能感受到、触摸到家园的“烟火气”与幸福感。

近两年来,西双版纳旅游旅居市场持续升温,实现了从“观光热度”到“旅居深度”的进阶。截至2025年9月,凭借在春节、泼水节、国庆节的精准宣推与服务优化,全州接待游客5718.8万人次,较2024年同比增长2.27%;旅居人数66.26万,较2024年同比增长85.91%。

是什么让西双版纳的文旅产业持续升温?答案就藏在“变‘家底’为‘引擎’”的密码里。

“前面就是绞杀榕树,大家可以触摸下它的气生根,感受雨林的生命力!”在“雨林边城”景洪市基诺山基诺族乡的热带雨林中,基诺族向导切木拉带领游客穿梭于雨林之中。

近年来,依托得天独厚的资源优势及独特的民族文化,基诺山乡探索开发了雨林徒步线条,设置了动植物科普、雨林溯溪挑战、攸乐贡茶文化体验、基诺非遗体验等27个体验项目,吸引游客纷至沓来。今年截至10月,基诺山共接待游客59万人次,较“十四五”期间同比增长655%,旅游综合收入近2.4亿元。

“泼水活动正式开始!”在西双版纳,每年4月份,比夏天更早到来的是傣族泼水节。节日期间,游客和居民齐聚景洪泼水广场或街头、公园,互相泼洒着代表祝福的水花。

狂欢之外,游客还能观赏到民族民间文化大游演,体验傣陶制作、贝叶经刻写等。当地还进一步链接全域自然生态资源与人文资源,打造出“春绿——茶山雨林巡游、夏蓝——泼水傣迪狂欢、秋彩——古韵乡愁体验、冬暖——康养旅居胜地”的四季品牌活动,让游客全方位领略到西双版纳的城市魅力。

今年10月1日,西双版纳澜沧江·湄公河国际旅游航运正式启航。首艘船舶从景洪港出发,抵达泰国清盛港,五天四晚的澜湄风情之旅,圆了游客“一船游多国”的梦想。此外,当地还依托中老铁路、昆曼公路等跨境通道,推出多条特色线路,让跨国旅行更便捷丰富。这些举措也正是当地“一江两线”布局的生动实践。

退休后,偏爱清净的重庆游客邹先生,搬到了西双版纳曼广居民小组。通过盘活闲置资产,曼广居民小组打造“主客共享”旅居模式,在保留主客间生活边界感的同时,又帮助旅居客快速融入本地生活,邹先生夸赞:“来了就不想走。”

同样“来了就不想走”的还有画家张惠雯,她把对旅居西双版纳的热爱转化为创业的动力。“西双版纳独特的热带雨林风光、多元的民族文化和深厚的历史积淀,无时无刻不在冲击着我的感官,让我由‘旅居客’变为‘旅创者’。”张惠雯动情地说。

通过发挥资源优势,西双版纳打造以傣族园、勐远仙境、勐景来等为代表的一批“艺术家第二居所”,为国内外艺术家提供吃住行等系列便捷服务,吸引广大艺术家到西双版纳写生采风、驻地创作。这些举措,让西双版纳不仅是旅行目的地,更成为无数人创作、创业的港湾。

2021年12月,随着中老铁路的汽笛声划破长空,这条“钢铁巨龙”不仅串联起中国与老挝的友谊纽带,更重塑了西双版纳的开放格局——这座曾偏居一隅的边境城市,凭借“水陆空铁”立体化通道与密集口岸网络的深度联动,一举跃升为云南面向南亚东南亚辐射中心的前沿窗口,书写着从“地理末梢”到“开放枢纽”的华丽蜕变。

依托这条国际大动脉,西双版纳成为全国唯一同时拥有水运(澜沧江—湄公河航道)、公路(昆曼国际大通道)、航空(嘎洒国际机场)、铁路(中老铁路)及7个国家级对外开放口岸的州市。

在这一开放格局中,云南勐腊(磨憨)重点开发开放试验区(以下简称“试验区”)发展动能被持续释放。借助中老铁路开通与昆明托管的双重机遇,2015年至2024年进出口货运量增加877.66万吨,翻了2.64番,带动进出口贸易加工产业产值达71.7亿元,成为西双版纳对接东盟、深化开放的重要支撑。

产是城之基,城是产之载。立足产城融合,试验区推动特色产业多点突破,以磨憨县城、勐满、关累、勐捧、易武五个片区分类布局为支撑,构建11个产业集群,打造百十亿级发展格局。各片区聚焦商贸物流、天然橡胶、国际货运、精制茶等主导产业及配套产业,数字经济、生物医药等协同发展,低空经济等新兴产业起势,形成多产业齐头并进、蓬勃发展的良好态势。

城市发展的活力,更催生了开放的深度与温度。在试验区,每年有1000多名老挝、缅甸、孟加拉国学生在西双版纳就读,他们既是跨境教育交流的见证者,更是民心相通的纽带。医疗领域的跨境便民同样暖心,勐腊县人民医院的老挝语翻译宋杖文对此感受深刻:“以前我们每年接待的境外病人仅有500多人。现在交通方便了,今年前九个月就接诊了9500多名境外患者。”

西双版纳是我国热带生态系统保存最完整的地区之一,森林覆盖率达81.34%。勐海县摄影家协会供图

如今,凭借得天独厚的口岸与交通优势,勐腊(磨憨)重点开发开放试验区已成为西双版纳城市对外开放、拉动经济的“边贸枢纽”。而要夯实产业根基、培育多元增长点,勐养产业集聚区的角色便尤为关键。

依托中老铁路枢纽野象谷站,勐养产业集聚区形成以边境贸易、加工制造、生产服务等为特色的产业集群,2025年上半年实现营收41.37亿元,成为承接试验区跨境合作需求的坚实产业腹地。二者共同构建起“边贸开口子+腹地做支撑”的互补模式。

与此同时,随着RCEP、智慧口岸建设、人民币跨境结算以及各项人才服务措施的协同推进,西双版纳州发展动能日益澎湃。一座产城融合、活力迸发的国际口岸城市,正以开放之姿、创新之势,在区域合作中绽放出璀璨光芒。

随着RCEP、智慧口岸、跨境结算与人才政策等举措的协同推进,一座产城融合、活力奔涌的国际口岸城市正以开放之姿、创新之势,在区域合作中共绘新画卷。

这座不要“千城一面”的雨林城市,用实践给出了边疆民族地区的城市发展范本,答案就藏在当地人的生活智慧里,藏在热带雨林的呼吸节奏中,藏在开放包容的城市性格内!